村民正在悬挂柿子

村民正在给柿子削皮

金秋时节,我市广大乡村随处可见火红的柿子挂满枝头,呈现出一幅幅亮丽的丰收美景。

走进位于耀州区石柱镇的马咀源农业专业合作社柿饼加工厂,随着一台台电动柿饼加工机的转动,一个个削好皮的柿子滚进筐里,工人们将一筐筐削过皮的柿子挨个悬挂在晾晒架上,现场一片繁忙。一眼望去,一排排挂好的柿子宛如一盏盏橙红色的小灯笼,成为一道独特的风景线。

“我们目前收了1万多斤柿子,计划收6万多斤。今年柿子价格每斤0.5元到0.8元,我们收购的都是品质比较好的柿子,做出来的柿饼很受欢迎。”马咀源农业专业合作社负责人郑小军告诉记者。

说起柿饼的制作工序,郑小军说选好柿子后,要经过清洗、削皮、悬挂和一个多月的晾晒,然后用手一个一个把柿子捏软,用白棉布将柿子整个包裹起来,大约一周后取下白布再继续晾晒,这样有利于水分自然蒸发,柿子里面的糖分遇冷结晶到表面,这样霜就形成了,柿饼也就基本做成了。

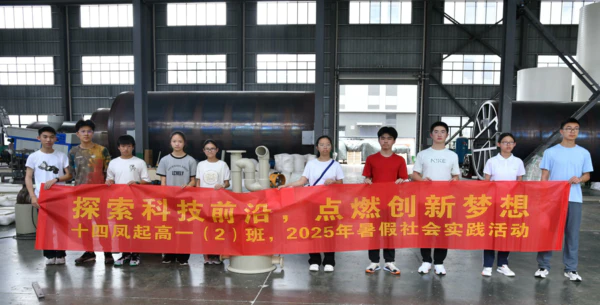

一个柿饼的诞生并非易事,需要经过多道工序,从一个鲜柿子到美味可口的柿饼,需要45天的制作时间,4斤左右的鲜柿子才能出1斤柿饼。柿饼加工过程中大部分工序是纯手工,这也为附近村民提供了务工机会。从柿子收购到柿饼加工,郑小军的柿饼加工厂每天得雇佣17名村民,每人每天能挣100元左右。

马咀村村民寇瑞玲算是老人手了,去年她就在这里负责挂柿子。“我主要负责挂柿子,每天能挂2000多斤柿子,趁农闲干些零活贴补家用。”寇瑞玲一边说着,一边动作娴熟地挂柿子,几分钟的功夫,一筐柿子被全部挂到架子上。

“今年是我们加工柿饼的第三年,去年收了4万多斤柿子,做了1万多斤柿饼,今年的柿饼产量比去年多一些。”郑小军告诉记者:“像往年一样,我们还是通过抖音和微信平台进行销售,回头客比较多,柿饼根本不愁卖。”

除了加工柿饼,合作社还长期发展苹果及大棚草莓、樱桃、西红柿、圣女果等产业,带动附近12名村民稳定就业。

同样,王益区黄堡镇孟姜塬村的柿饼加工厂内也是一片繁忙。一边是村民排队将自家柿子拿到加工厂售卖,另一边是村民给柿子削完皮再整齐地悬挂在晾晒架上。这对于孟姜塬村的村民来说,既解决了柿子愁卖的后顾之忧,农闲时候的剩余劳动力还派上了用场。

“我们村柿饼加工厂从10月26日就开始收柿子了,每斤按0.8元收购,每天能收购8000斤左右。”孟姜塬村党委书记、村委会主任王晓梦说,柿饼加工厂每天雇佣40人左右,每人每天能挣90元到110元。

乡村要振兴,产业是支撑。近年来,我市因地制宜,充分挖掘各地资源禀赋,持续培育覆盖面广、从业人数多、持续效益好的特色产业,持续推进“一村一企业、一镇一站点、一业一协会”产业发展经营推进模式,将特色优势作为撬动产业发展的着力点,将山沟里常见的土特产,经过精深加工成高端产品,集约化、标准化打造农产品特色品牌,提高产品附加值,扩大乡村特色产业增值增效空间,拓宽群众增收致富渠道。

责任编辑 | 王 兴